2012年の高年齢者雇用安定法の改正により、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「継続雇用制度を導入」、「定年年齢を65歳まで引き上げ」、「定年制を廃止」のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務付けられています(高齢者雇用安定法第9条)。また、2021年4月には、「定年年齢を70歳まで引き上げ」が努力義務となる法改正が予定されています。

参考:厚生労働省・高年齢者の雇用

今回はそのうち「継続雇用制度」について、詳しく解説していきます。

継続雇用制度の概要

「継続雇用制度」とは、従業員の希望に応じて定年後も引き続き雇用をする制度です。

継続雇用制度は、

・再雇用制度

・勤務延長制度

の2種類に分かれています。

再雇用制度

「再雇用制度」とは、定年後も従業員が希望すれば、雇用を延長するという制度です。再雇用制度の特徴は、いったん退職の手続きをおこなうため、定年前の役職や待遇のまま雇用するわけではありません。そして雇用形態も正社員だけではなく、契約社員や嘱託社員などの契約も可能になりますし、勤務時間や勤務日数、給与などの労働条件についても変更が可能になります。

勤務延長制度

「勤務延長制度」とは、再雇用制度とは違い、退職の手続きはおこなわないことが特徴です。つまり定年前の役職や仕事内容、給料に関して大きな変更がないまま、勤務期間(定年)を延長することになります。また、定年時期の延長ですので、退職金は、延長された期間が終了した段階で支払われることになります。

高年齢者雇用確保措置義務化の背景

継続雇用制度を含む高年齢者雇用確保措置の義務化の背景には、年金受給開始年齢の65歳以上への引き上げがあります。この引き上げにより、従来一般的であった60歳定年では収入がない期間が発生してしまう場合が想定されるため、最低限そのような期間を作らないような雇用継続措置が必要となり、高年齢者雇用確保措置が義務化されました。

高年齢者雇用確保措置義務化の変遷

次に継続雇用制度の変遷ですが、そもそもわが国での定年制度は昭和初期に導入され、当初は55歳が定年の年齢でした。しかし団塊世代が大量に引退してしまうことや出生率の減少など、労働力問題が顕在化するにつれ、総労働力人口減少を改善しようと動き出すことになりました。

その結果、1986年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、60歳定年を努力義務としました。それでも少子高齢化の波は止まず、1990年の改正では、60歳定年義務化を見据えるのと併せて、定年後65歳までの再雇用の推進について努力義務とし、1998年(1994年法改正)には定年年齢を60歳までにすることが義務化されました。

その後2000年には努力義務ですが、65歳までの雇用確保措置がとられ、2006年には義務化されるまでになりました。これに伴い、2013年度の年金制度改正により年金の受給開始年齢も引き上げられ、65歳まであるいは65歳以上も働く労働者が増加しました。

こうした少子高齢化と年金の受給開始年齢の引き上げなどの社会問題の解消のため、労働者の生活を守るため、継続雇用制度も整備されてきたのです。

継続雇用制度のメリット

それでは次に、継続雇用制度のメリットを見ていきましょう。

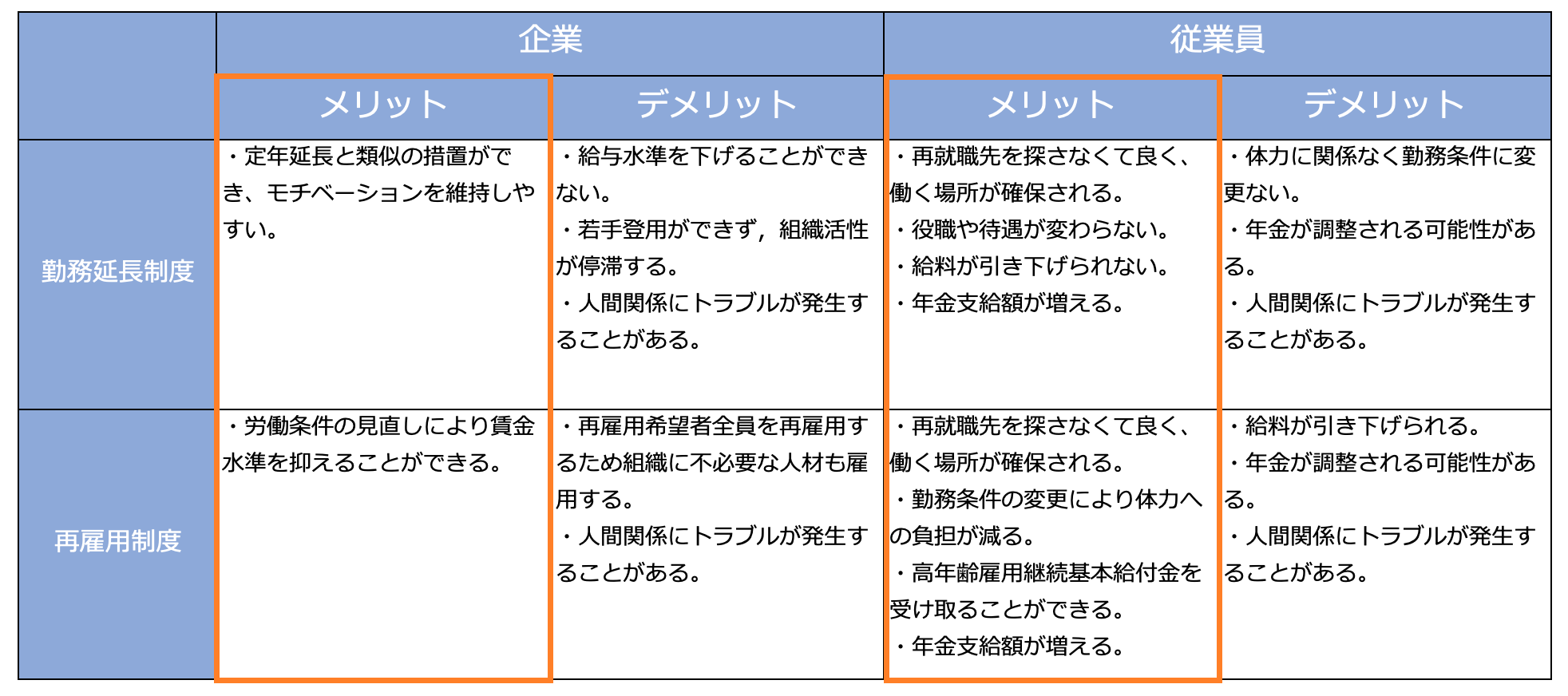

図表:継続雇用制度のメリット・デメリット

会社側のメリットとして、

①再雇用制度では労働条件の見直しにより賃金水準を抑えることができる。

②勤務延長制度では一部の従業員について定年延長と類似の措置ができる。

労働者側のメリットとして、

③働く場所が確保される

④年金支給額を増やすことができる場合がある

という点があげられます。

①再雇用制度では労働条件の見直しにより賃金水準を抑えることができる(企業側)

企業側のメリットとして、再雇用制度では、多くの場合労働条件の見直し(下方修正)が行われるため、賃金水準を抑えることができるという点が挙げられます。

企業側の負担を減らすことができるということです。反面、これは従業員側にとっては労働に対する対価が減少するというデメリットとなります。

②勤務延長制度では一部の従業員について定年延長と類似の措置ができる(企業側)

また、全従業員について定年年齢を引き上げる必要のある定年延長と比べ、勤務延長制度では、一部の従業員に限り、定年延長と類似の措置をとることができる点も企業側にとってのメリットであると言えます。

そのため、例えば専門的な知識や技術、経験等が求められる業務を行う従業員についてのみ、それまでと同様の条件で勤務を続けてもらうという選択をすることが可能になります。

③働く場所が確保される(従業員側)

従業員にとっての最大のメリットは、定年後も働く場所が確保されるという点です。

仮に定年後に継続雇用されなかった場合には、自分でハローワークなどの職業を紹介してくれる場所へ行き、仕事を探さなくてはなりません。

定年後に仕事を探すことはなかなか難しいことですし、体力的にも大変になります。

この点、継続雇用されれば、新たに仕事を探す必要がなくなるため、大きなメリットとなります。

④年金支給額を増やすことができる場合がある(従業員側)

また、年金(国民年金及び厚生年金)の支給額を増やすことができる可能性があるという点も従業員にとってのメリットとして挙げられます。

国民年金については、前提として国民年金を満額もらうためには40年間保険料の支払いを行う必要があります。何らかの理由で途中支払いができていない期間があると、満額の給付を受けることができません。

しかし、定年までに支払期間が40年に満たなかった場合、継続雇用制度により勤務期間を延長し、期間中任意加入で継続することで、40年に満たない分の保険料を支払うことが可能になり、満額の給付を受けられるようになります。

一方、厚生年金は70歳まで加入することができるため、国民年金と同じように継続雇用制度によって勤務を続けることで、その分支給額を増やすことができます。

継続雇用制度のデメリット

継続雇用制度には上述のようなメリットがある反面、デメリットもあります。

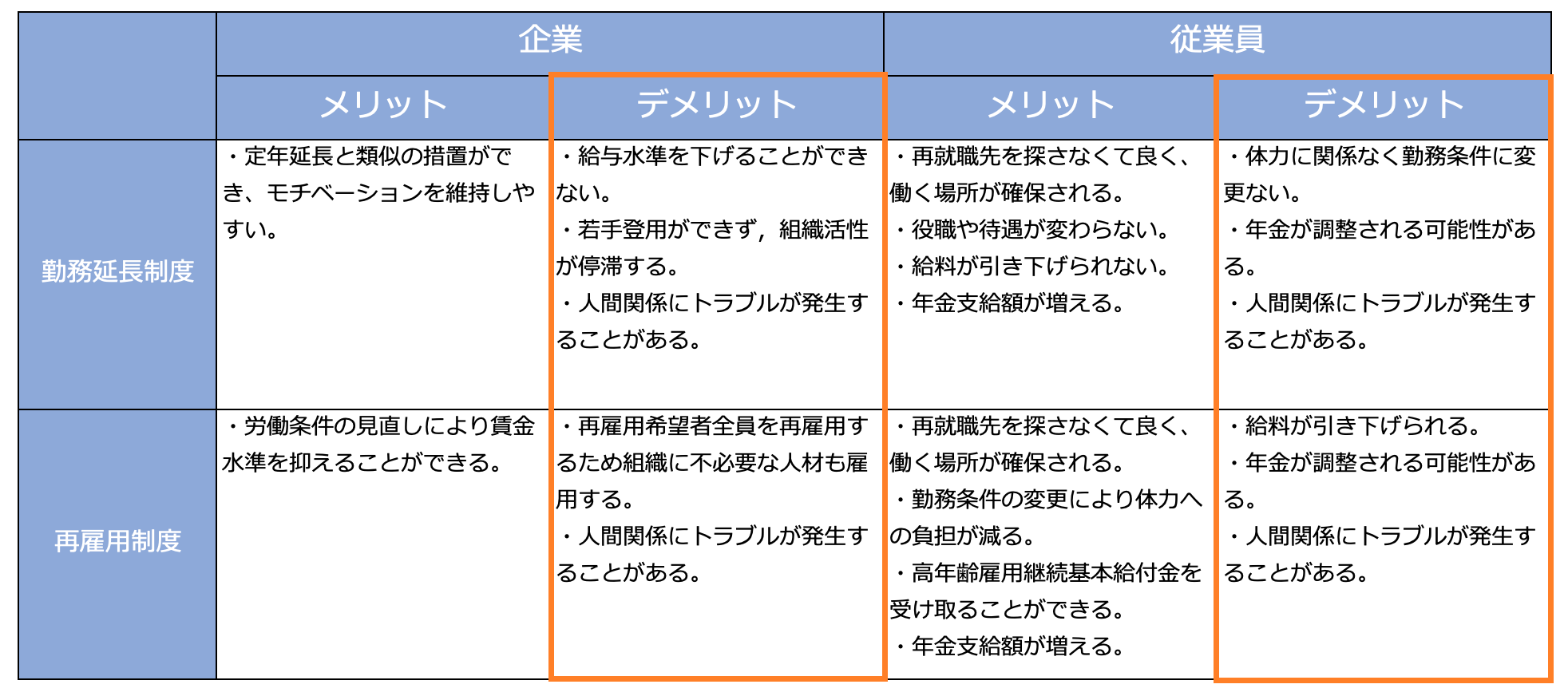

図表:継続雇用制度のメリット・デメリット(再掲)

企業側のデメリットとしては、

①勤務延長制度では給与水準を下げることができない

②再雇用制度では希望する従業員全員の再雇用をする必要がある

従業員側の大きなデメリットとしては、

③再雇用制度では給料が減少することが多い

企業側、従業員側どちらにも共通するデメリットとしては、

④人間関係でトラブルが起こる可能性がある

という点が挙げられます。

①勤務延長制度では給与水準を下げることができない(企業側)

勤務延長制度の場合、再雇用制度とは違い労働条件の見直しが難しくなります。

そのままの労働条件で雇用を続けることとなるため、従業員側にとってはメリットとなりますが、企業側にとっては給与水準を下げることができないというデメリットとなります。

②再雇用制度では希望する従業員全員の再雇用をする必要がある(企業側)

再雇用制度の場合、再雇用を希望する従業員全員について再雇用をする必要があります。そのため、もし再雇用を希望してきた従業員が、企業側が再雇用を望まない人材であっても、必ず応じなければならず、デメリットとなります。

③再雇用制度では給料が減少することが多い(従業員側)

継続雇用制度で働き続ける場合、それまでの約半分の給料になってしまうことが多くあります。

特に再雇用制度を利用した場合には、一度退職の手続きをするため、前の役職が無くなってしまいます。退職前に支給されていた役職手当なども多くの場合は無くなるため、モチベーションを維持するのが難しいということもあるでしょう。

④人間関係でトラブルが起こり得る(企業側、従業員側)

また、企業側、従業員側共通のデメリットとして、人間関係でトラブルが起こる可能性があるという点も挙げられます。

定年までは役職者だった人が、役職を失うことでそれまでの部下のサポートをするといった業務につくことになり、これまでの役割とのギャップにストレスを感じてしまうことが原因である場合が多いです。特にプライドが高い人にとっては、こういった状況は耐えられずにトラブルを起こしてしまう可能性があります。

ただし自分に与えられた役割を把握し、サポートなどこれまでと違った役割にも順応していける人であればこうした心配は不要でしょう。継続雇用制度を選択する際には、従業員の人間関係の把握や配慮を行う必要があります。

継続雇用制度の注意点

最後に継続雇用制度の注意点を解説します。

企業として注意しなければならないのは、

パートや派遣社員にも適用する必要がある場合もあるという点です。

原則として、パートは契約期間が決まっている雇用形態であり、原則として継続雇用制度が適用されません。ただし、改正労働契約法の施行により、「同一企業で、5年以上連続で雇用されている無期契約社員」の場合には、継続雇用制度が適用される場合もあります。

一方派遣社員の場合には、派遣先(勤務している企業)の企業との雇用契約ではなく、派遣元(雇用契約している企業)の企業との雇用契約になるため、派遣先の就業規則が適用されないため、継続雇用制度の適用はありません。

継続雇用制度のまとめ

今回は継続雇用制度について解説をしてきました。

年金受給開始年齢の引き上げや、平均寿命の伸びにより、長く働きたいと希望する労働者も増加しています。そうした需要に応えるのが、継続雇用制度ですが、さまざまなメリットやデメリットがあります。そうしたものをしっかりと把握し、継続雇用制度の設計を考える必要があります。

高齢者雇用を支援する制度には、高年齢雇用継続給付という給付金制度もあります。

これは5年以上雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の労働者について、60歳以降の賃金が60歳時点と比べ75%未満まで低下した場合、雇用保険から給付金が支給されるという制度です。

企業の財政状況や人事・賃金制度によって、60歳以上の社員の賃金が削減せざるを得ないという場合などに役立つ制度です。

以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。

- 「戦略人事」とは?概要と実現のためのポイント - 2022年7月4日

- テレワークに適した福利厚生制度|見直しの必要性と具体例 - 2022年5月24日

- 【解説】「ジョブ・クラフティング」の概要とメリット、注意点 - 2022年4月12日